TCFD提言への対応

1.基本的な考え方

JSRグループは、社会が直面し、グループの事業とも大きな関わりがある気候変動問題への対応をJSRの最重要課題の一つと捉え、社内外のGHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出量削減等に向けて積極的に取り組んでいます。

JSRグループが保有する製造事業所やサプライチェーンからは、様々な直接的な気候変動への影響が生じます。一方で、JSRグループはイノベーションを原動力としたソリューション・プロバイダを目指しており、提供する製品やサービスを通じて間接的に気候変動緩和に寄与することも可能です。気候変動問題への対応においては、この両面を意識することが重要と認識しています。

こうした中、JSRグループは2020年10月にTCFD※1提言への支持を表明しました。TCFDによる提言は、脱炭素経済への移行に向けた持続可能な社会の発展に資するものと考えています。化学企業として気候変動に真摯に向き合い、事業活動に影響する機会・リスクを深く理解し行動するとともに、その取り組みの積極的な開示に努めていきます。2021年にJSRグループが宣言した2050年ネットゼロの達成とともに、製品を通じたGHG排出量削減への貢献を目指していきます。

※1 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース):金融安定理事会により2015年に設立。2017年6月に、金融機関や企業、政府などの財務報告における気候変動の影響を開示することを求める提言を公表した。世界4500超の機関が提言への賛同を表明している(2023年5月時点、TCFD公表)。

| ガバナンス | 戦略 | リスクマネジメント | 指標および目標 |

|---|---|---|---|

| 気候関連のリスクと機会に関する経営層のガバナンス体制を構築する | 気候関連のリスクと機会が中長期的なビジネス、戦略、財務計画に与える影響を分析する | 気候関連のリスクと機会を評価およびマネジメントする体制を構築する | リスクと機会を管理するために、指標と目標を設定し、進捗を開示する |

2.ガバナンス

JSRは、取締役会による監督体制のもと、経営上のリスクとなりうる課題や機会となる事項に対して、適切な対応を検討し、実行しています。取締役会では、気候変動への対応を含むサステナビリティに関するリスクおよび機会の監督を強化する目的で、年に2回進捗報告を受けるとともに、特定テーマとしてとりあげ、課題を共有し、今後の活動について議論、審議しています。また、サステナビリティ推進を担当する執行役員(CSO)が取締役を兼任し、取締役会がサステナビリティマネジメントを徹底できる体制を構築しています。

また、JSRはサステナビリティ活動の実務を推進する部門横断の会議体として、最高経営責任者(CEO)兼社長を議長とするサステナビリティ推進会議を設けています。サステナビリティ推進会議の傘下にはサステナビリティ委員会、環境安全品質委員会、リスク管理委員会、企業倫理委員会(各委員長はサステナビリティ推進会議メンバーを兼務)が設置されており、サステナビリティ推進会議が全体を統括しています。

特に気候変動対応に関しては、サステナビリティ委員会がサステナビリティに関わる戦略についての方向づけを担い、環境安全品質委員会が組織全体の活動計画の承認、活動結果の評価・検証を担い、リスク管理委員会が顕在化した危機および潜在的な危機に応じた対応方針・対応計画の改善と運営管理を担っています。サステナビリティ推進会議はこれら3つの委員会の活動を統括・指導し、年4回の定例会議と臨時会議を通じてマネジメント強化と推進に努めています。また原則として四半期に1回、取締役会に活動報告を実施しています。

気候変動を含む審議があった取締役会の実績(2022年度)

- 各委員会活動報告、ESG評価機関評価結果(7月)

- マテリアリティ進捗状況 (10月)

- JSRグループのサステナビリティ経営推進活動について(2月)

気候変動対応と役員報酬の連動

CEO兼社長の年次賞与について、全社業績連動部分(90%)のほかに、非財務評価部分(10%)を設定しています。これは、全社的なサステナビリティ経営指標(GHG排出量の削減、DE&Iの推進等)に関する取り組みの進捗状況に連動するものです。非財務評価部分の支給額は、報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会において 0%から 200%の範囲で決定しています。

3.戦略

持続的成長を目指し、すべてのステークホルダーに価値を創造すること、あらゆる環境変化に適応するレジリエントな組織を作ることをJSRグループの中期経営計画のビジョンに掲げ、取り組むべきテーマの一つに気候変動対応を含めて、グループ全体で取り組んでいます。

JSRグループは気候変動に関する戦略・リスク管理・指標・目標を策定するにあたり、2019年度からTCFD提言に沿ったシナリオ分析を行っています。2022年度は定量的なシミュレーションが可能な計算ソフトの設計に取り組みました。2023年度にはこのソフトを用いて、複数のシナリオに基づく条件でシミュレートを行い、引き続き定量分析を進めていきます。

一方で、今後の投資の意思決定プロセスにはインターナルカーボンプライシング(ICP)を組み込んでいます。具体的には投資資産に掛かるコスト計算をICPに基づいて行い、将来のキャッシュフローを算出し、投資採算に反映するという使い方をしています。投資ごとの特性を踏まえ、投資回収期間の妥当性を判断することにしています。

- 気候関連リスクの重要性評価

-

- 前提となる社会経済シナリオの設定

- 事業影響シナリオの策定と影響度の把握

- 気候変動シナリオ分析(定性把握)

-

- 気候変動に伴う当社事業環境変化(シナリオ)に対するリスク、機会への影響を検討

- 気候変動シナリオ分析(定量把握)

-

- 当社シナリオから将来の事業戦略と財務への影響を定量化し、戦略に反映

- 潜在的な対策の特定

-

- 気候変動戦略の対策決定、マネジメント管理指標の選定

気候関連リスクの重要性評価

JSRグループ事業に関係する社会環境について、気候変動による影響を短期(5年)、中期(10年)、長期(30年)で想定しました。

注:外部情報として、IPCC_RCP1.9/2.6、RCP8.5、IEA_B2DSなどを活用

気候変動シナリオ分析(定性~定量把握)

気候関連リスクの重要性評価に基づき、気候変動の事業に対する影響についてシナリオ分析を行いました。

JSRグループはGHG排出量(Scope 1&2)に対して、2050年ネットゼロを掲げ、中間目標として2030年に2020年比30%の削減を目指すことを表明しています。そのために必要な投資等の実行を前提としたシナリオを検討し、財務的な影響を検討します。

評価対象

JSRグループの主要事業領域として、デジタルソリューション事業、ライフサイエンス事業、合成樹脂事業を選定しています。

評価実施方法

- (1)前提となる社会経済シナリオから関係事業への影響シナリオを策定し、事業別に影響度を把握しました。

- (2)上記から、発生の可能性、事業へのインパクト(人的損失、財務的インパクトなど)を踏まえ、特に重要なリスク・機会を他社事例なども考慮しながら分類し、JSRグループの対応方向性をまとめました。

評価結果

- (1)影響シナリオと事業別影響度(全体マップ)

小:企業や事業部門の戦略にやや影響がある。

中:事業部門の戦略を大きく変更する必要がある。

大:会社全体の事業戦略を大きく変更する必要がある 。

| 影響度が高いリスク・機会項目 | リスク | 機会 | 各事業への影響度 | 影響時期 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| デジタル ソリューション |

ライフ サイエンス |

合成樹脂 | ||||

| +1.5℃の世界観 | ||||||

| ライフサイクルCO2削減の機運の高まり (気候変動問題がクローズアップ) |

✔ | 短期 | ||||

| GHG排出規制の強化 | ✔ | 中期 | ||||

| 炭素価格の設定と高騰 | ✔ | |||||

| 脱炭素化製品を要求する顧客の出現 (RE100など) |

✔ | |||||

| エネルギー源の低炭素化の進展 | ✔ | ✔ | ||||

| 環境に貢献する製品の需要増 | ✔ | ✔ | ||||

| 生活構造の変革 | ✔ | |||||

| サステナブル金融の主流化 | ✔ | |||||

| 人材確保の変化 | ✔ | 長期 | ||||

| 先進的脱炭素技術の普及 | ✔ | ✔ | ||||

| 自動車業界の変化・EV主流化の影響 | ✔ | ✔ | ||||

| 再生樹脂、再生可能な樹脂の需要が増大 | ✔ | ✔ | ||||

| 日本の洪水頻度が増加、風水害が激甚化 | ✔ | |||||

| +4℃の世界観 | ||||||

| ライフサイクルCO2削減の機運の高まり (気候変動問題がクローズアップ) |

✔ | 短期 | ||||

| 日本の洪水頻度が増加、風水害が激甚化 | ✔ | 中期 | ||||

| 海面上昇 | ✔ | 長期 | ||||

| 気温上昇 | ✔ | |||||

| 風水害の激甚化による サプライチェーン途絶 |

✔ | |||||

| 生活構造の変革 | ✔ | |||||

- (2)重要なリスクや機会とJSRグループの対応方向性

移行リスクに分類されるものは、1.5℃シナリオで抽出される項目が、4℃シナリオよりも早く大きな影響を受けます。一方で、物理リスクに分類されるものは、4℃シナリオで抽出される項目が、1.5℃シナリオよりも早く大きな影響を受けます。したがって、もっとも大きな影響を受けるシナリオとして、1.5℃シナリオにおける移行リスクと、4℃シナリオにおける物理リスクを想定し、対応することが、最もサステナブルかつレジリエントなJSRグループの対応方向と考えています。

| 想定される環境変化 | 分類 | 要因(定性分析結果) | JSRグループの対応方向性 | 備考・補足 |

|---|---|---|---|---|

| カーボンプライシングによる エネルギー費用増 |

移行 |

|

|

|

| カーボン対応転嫁による 原料価格の上昇 |

|

|

||

| 企業価値の確保 |

|

|

||

| 災害による被害 | 物理 (急性) |

|

|

|

| 労働・社会環境の保全 | 物理 (慢性) |

|

|

| 想定される環境変化 | 要因(定性分析結果) | JSRグループの対応方向性 | 備考・補足 |

|---|---|---|---|

| 環境変化への対応による業界成長 |

|

|

JSRグループは市場環境が大きく異なる3つの主要な事業活動を行っています。気候変動による環境変化はこれらの事業ごとに想定し、機会を捉えて対応しています。今後の市場動向を見据えて、長期的な視点で準備を整えつつ、戦略(対応)の変更を含めて、タイムリーにかつ迅速なアクションにつなげていきます。

|

レジリエンスについて

JSRグループのビジョンとして、サステナブルな成長を目指し、すべてのステークホルダーに価値を創造するとともに、あらゆる環境変化に適応するレジリエントな組織を作ることを目指しています。今回のシナリオ分析に基づくリスクと機会への対応戦略は、そのJSRグループのビジョンに基づいています。

JSRグループは自社施設でのGHG排出削減などの気候変動緩和に向けた努力、投資を継続しながら、カーボンプライシングなどの想定される規制課題に正面から取り組み、財務計画に落とし込んで対処する準備を進めています。一方で、持続可能な製品に対する新しい市場からの需要の増加など、社会環境の変化に対応した事業拡大の機会を逃すことなく取り組んでいきます。

社会の変化を敏感にキャッチし、環境における課題を潜在的なチャンスとして捉えるためには、レジリエントな組織づくりが求められます。持続的な成長を実現するために経営方針が求める、筋肉質な組織と柔軟な思考法への望ましい転換を促すための一連の行動を、5ファウンデーション(Foundations)として定めています。サステナビリティ、イノベーティブカルチャー、デジタリゼーション、グローバリゼーション、オペレーショナルエクセレンスによって構成される5ファウンデーションは、経営基盤を強靭に固め、企業価値を向上させるための重要な指針となっています。気候変動に関するリスクや機会への対応という課題に早い段階から取り組んでいくことで、さらにレジリエンスを向上させます。

引き続き、シナリオ分析、潜在的な対策の特定を進め、気候変動に伴うリスク・機会の財務影響を把握していきます。定期的に見直し結果を取締役会に報告・審議しながらPDCAを回していきます。

4. リスクマネジメント

JSRグループは、重大な危機の発生を未然に防ぐこと、および万一重大な危機が発生した場合に事業活動への影響を最小限に留めることを経営の重要課題と位置づけ、「リスク管理規程」を定め、「リスク管理委員会」を中心にリスクマネジメントを行っています。

2009年度より独自のリスクマネジメントシステムを運用し、リスク管理委員会主導のもと、定期的にグループ企業を含む国内外全部門において、リスクの洗い出しを行っています。特に緊急性が高く非常に重要なカーボンプライシングやグローバルな規制課題などの気候変動リスクも経営レベルのリスクとして捉えられ、議論されています。なお、気候変動課題に関しては、移行リスクを事業戦略に関するリスクとして、さらに物理リスクを事業のオペレーションに伴うリスクとして整理し、評価しています。

洗い出したリスクは経営への影響度と発生頻度を軸としてリスクマップ化し、事業継続に大きな影響をおよぼす可能性があるリスクを「JSRグループ重要リスク」と位置づけて、優先度に基づいた対応を行っています。経営層自ら把握したリスクのモニタリングと定期的な見直しで、未然防止と危機発生に備えた体制の構築と維持を図っています。

リスクマネジメントの詳細につきましては「リスクマネジメント」を参照ください。

5. 指標および目標

JSRグループの重要課題(マテリアリティ)に関しては、KPIと目標を定めて管理、運営を進めています※4。

※4 詳細は「JSRグループのマテリアリティ(重要課題)」を参照ください。

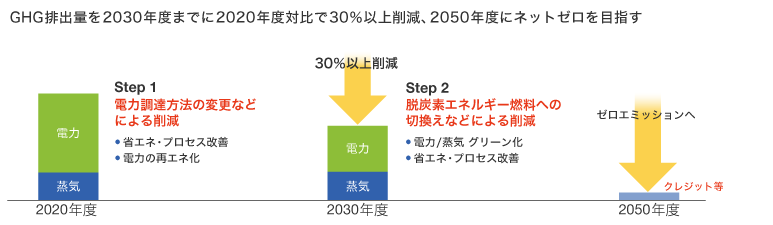

気候変動に関しても、他の社会課題と同様、GHG排出量をKPIの一つに指定し、目標を設定して対策に取り組んでいます。JSRグループとして、2050年度までに自社排出分(Scope1&2)のカーボンニュートラルを目指すことを表明するとともに、そのマイルストーンとして、2030年度中間目標を策定しました。

2050年度目標

我々JSRグループは、2050年度のGHG排出「ネット(実質)ゼロ」を目指し、今後も積極的に挑戦していきます。

2030年度中間目標

省エネルギー対策や再生可能エネルギーへの転換をグローバルに推進することを主体に、2030年度のGHG排出量について2020年度比30%以上の削減を目指します。また、革新的なエネルギー技術導入に挑戦するとともに、環境対応型の事業製品開発を推進し、低炭素・循環型社会の形成に貢献しています。※5

※5 2022年度の進捗状況については「気候変動緩和」 および「JSRグループのマテリアリティ(重要課題)」 を参照ください。

6. 関連団体への参画

- 日本気候リーダーズパートナーシップ(JCLP)賛助会員

- 半導体気候関連コンソーシアム(SCC)創設メンバーとして加入

- TCFDコンソーシアム