代謝機能を保持した肝細胞オルガノイドの効率的培養法の開発 -創薬研究や疾患研究、再生医療の基盤技術として期待-

慶應義塾大学医学部

科学技術振興機構(JST)

JSR株式会社

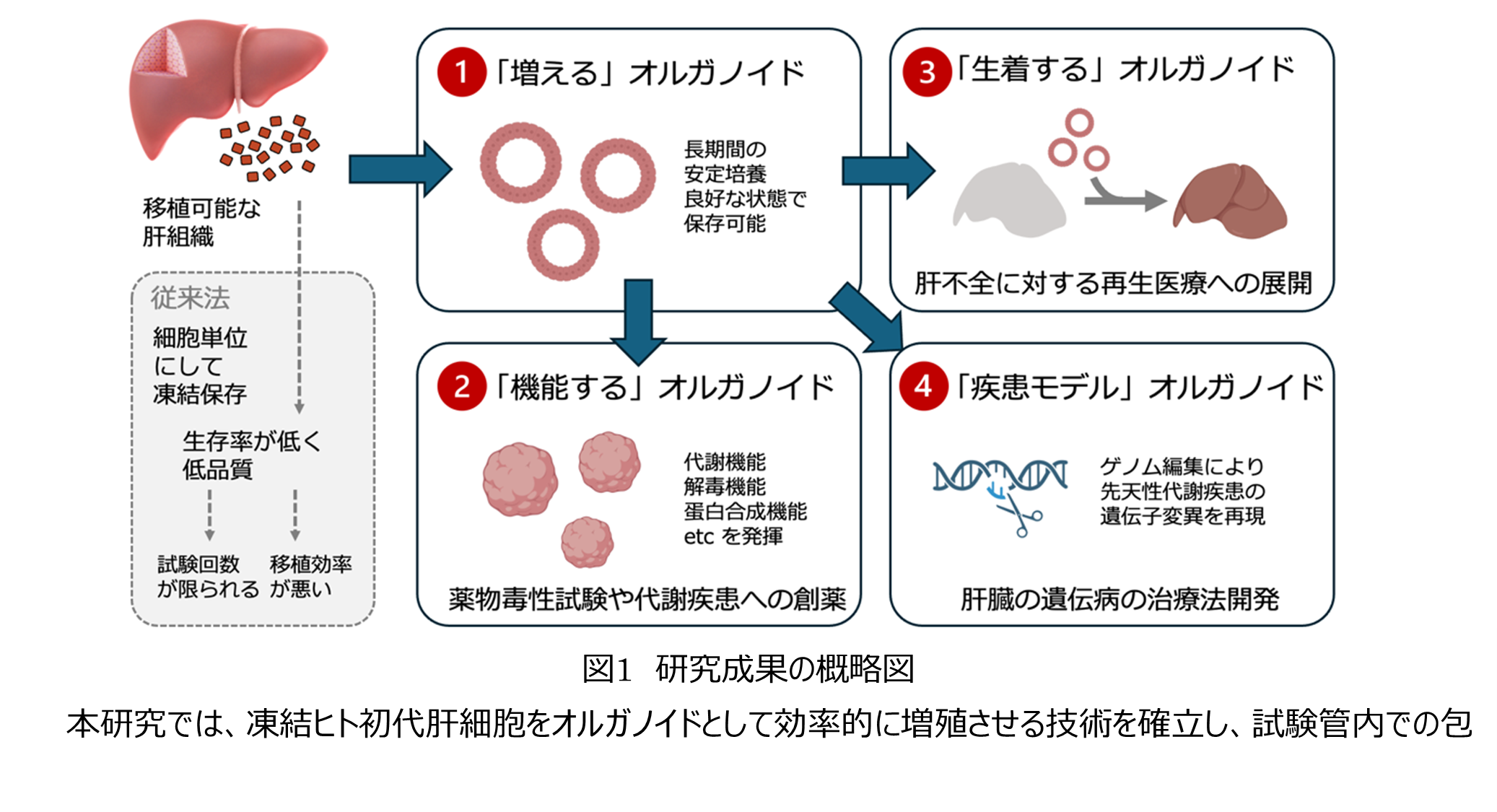

慶應義塾大学医学部医化学教室の五十嵐亮特任助教(大学院生)、小田真由美専任講師、佐藤俊朗教授らの研究チームは、肝細胞が本来持つ機能を失わずに増殖する方法を確立し、ヒト初代肝細胞からミニチュア組織である「オルガノイド」(注1)を作ることに成功しました。また、肝細胞オルガノイドは試験管の中で薬物代謝や脂質代謝等の機能を再現でき、細胞移植による再生医療への展開の可能性も示されました(図1)。

従来の方法では、成人肝細胞の体外増殖は困難であり、その過程での肝細胞の機能喪失が問題でした。本研究チームは、新たな培養技術を確立し、成人の肝細胞をオルガノイドとして百万倍以上に増殖させることに成功しました。さらに分化肝細胞オルガノイドは、胆汁を排泄する毛細胆管を作り、生体内に匹敵する薬物代謝や脂質代謝機能を示しました。この肝細胞オルガノイドを肝傷害モデルマウスに移植することで、肝細胞オルガノイドは周囲のマウス肝細胞と馴染むように生着し、肝臓機能が回復することを確認しました。多彩な機能を有した肝細胞オルガノイドは創薬研究や疾患研究、そして再生医療への展開が期待されます。

本研究の詳細は、2025年4月16日(英国時間)に英科学誌Nature電子版に掲載されました。

1.研究の背景と概要

肝臓は代謝の司令塔として摂取した栄養を必要な物質に変えたり、エネルギー源として貯蔵したりします。これらの代謝機能には、生命の維持に必要となる下記の機能が含まれます。

・糖質をグリコーゲンとして貯蔵する

・アミノ酸や乳酸から糖を作り出す(糖新生)

・アミノ酸の老廃物(アンモニア)を尿素として処理する(尿素回路)

・アルブミンや凝固因子などの血中タンパク質を合成する

・脂肪酸やコレステロールなどの脂質を合成する

・脂肪酸をエネルギーに代える(ベータ酸化)

・薬物を解毒する(薬物を有毒化することもある)

このような代謝機能は我々の身体を健康に保つために必要であり、肝疾患によって損なわれると深刻な病気に進展します。また、薬物に対する代謝機能の評価は、創薬開発に欠かせません。しかし、これまでは肝細胞が保有するこれらの機能を再現できる増殖方法および試験管内モデルがありませんでした。肝細胞の新しい増殖法および試験管内細胞モデルが期待される具体的なケースとして下記のような場面が考えられます。

- A.創薬における薬剤毒性試験のための肝細胞モデル

薬剤の副作用(薬剤毒性)は主に肝臓機能に起因するため、肝細胞の薬剤代謝機能(注2)の評価が重要です。動物福祉の観点と種差の問題からヒトから採取した肝細胞(ヒト初代肝細胞)による評価が用いられますが、ヒト初代肝細胞を増殖誘導すると代謝機能が低下してしまうため、製薬企業は高額な凍結細胞を評価のために都度購入する必要があります。また、購入した細胞によっては生存率や肝細胞機能が一定でないことが問題となっており、肝細胞を大量生産・維持でき、かつ、その機能を安定的に再現できる技術の開発が望まれてきました。

- B.肝疾患の病態解明のための疾患肝細胞モデル

メタボリック症候群(注3)と関連する脂肪性肝疾患の患者数は国内で推定一千万人以上であり、社会規模での健康上の新たな問題となっています。脂肪性肝疾患は放置すると慢性化し、肝硬変や肝不全に進展することがありますが、再現性および持続性のあるヒト疾患モデルがないことから治療法の開発が遅れており、脂肪性肝疾患の試験管内疾患モデルの開発が待たれています。

- C.遺伝子治療や再生医療による肝不全治療法の開発のための肝細胞資源

肝臓の機能が低下して生命を維持することが困難な状態(肝不全)に対する唯一の効果的な治療は肝臓移植ですが、肝臓の臓器提供の機会は不足しています。特に、肝臓は臓器を取り出してから速やかに移植する必要があり、長期保存ができないことが課題となっています。一方で、健康な肝細胞は再生能力が高いことから、一つの移植片から良好な状態の肝細胞を保存し、分けて使うことができれば、より多くの患者さんが救えます。しかし、細胞の凍結保存は肝細胞の生存率を下げてしまうため、現在は実用的な肝臓移植治療の代替とはなっていません。

ヒト肝細胞を安定的に大量増殖し、機能を再現することができれば、このような状況に対処することができます。今回報告する我々の肝細胞オルガノイド技術により、このような問題が解決される可能性があります。

2.研究の成果

(1)肝細胞の効率的な増殖培養技術の確立

近年、オルガノイド技術によって様々な組織が培養されていますが、従来、成人肝細胞は短期間で増殖を停止していました。胎児の肝細胞や成人の胆管細胞の培養による代替が試されていますが、試験管内で機能を持つ肝細胞を安定的に増殖することは実現できていません。

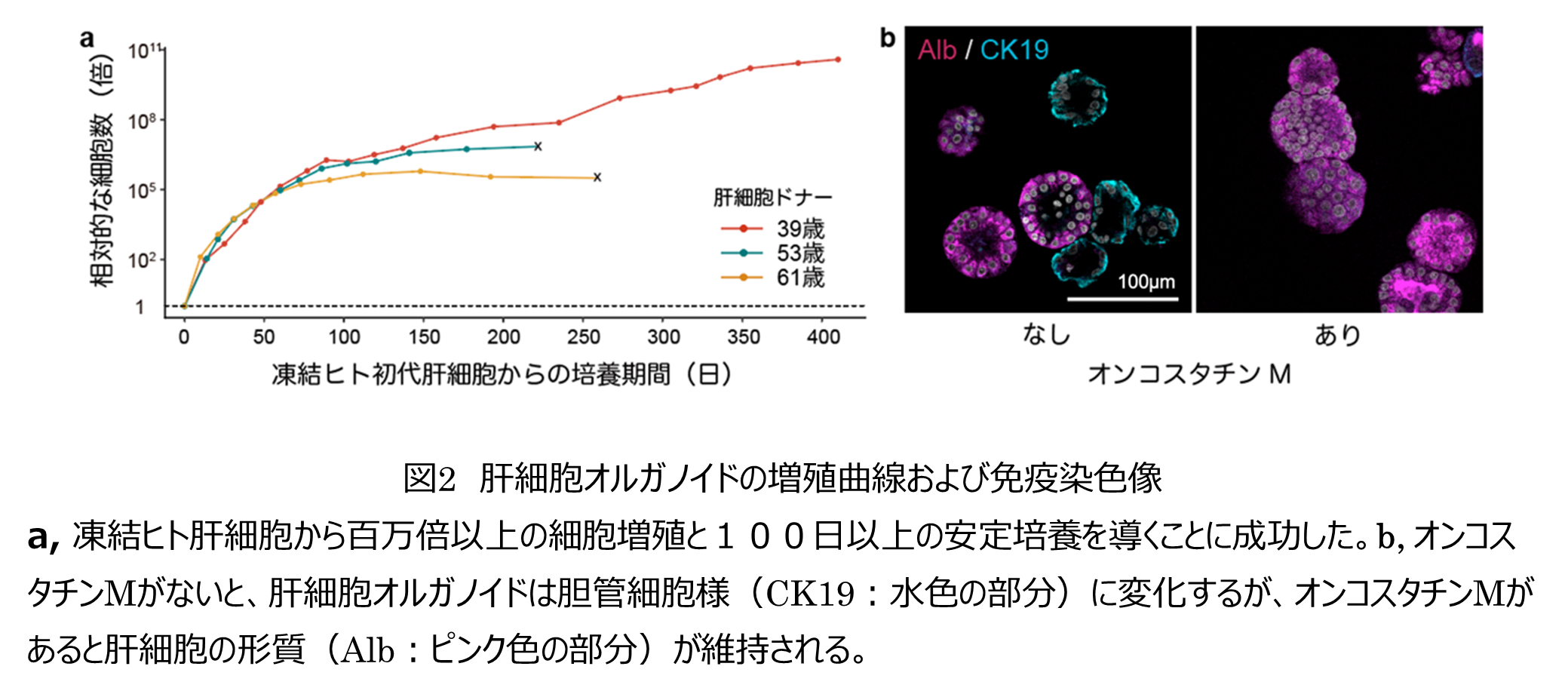

本研究チームは、肝細胞オルガノイド培養技術の鍵となる因子として、炎症性サイトカイン(注4)の1つである「オンコスタチンM」(注5)に着目し、これを用いることによってヒト肝細胞からオルガノイドの形成とその持続的な増殖の誘導に成功しました。その結果、凍結ヒト肝細胞から百万倍以上の細胞増殖と100日以上の安定培養を導くことに成功しました(図2a)。ヒト肝細胞を単純増殖させる報告はこれまでにもありましたが、増殖により肝細胞の機能を失い胆管細胞の特徴を持つ細胞に変化してしまうため、肝細胞に特有の代謝機能の解析には不適でした。今回の新しい培養技術により、異なる細胞へ変化せず、肝細胞の機能を長期間維持できるようになったことは、本研究の大きな成果の1つです(図2b)。

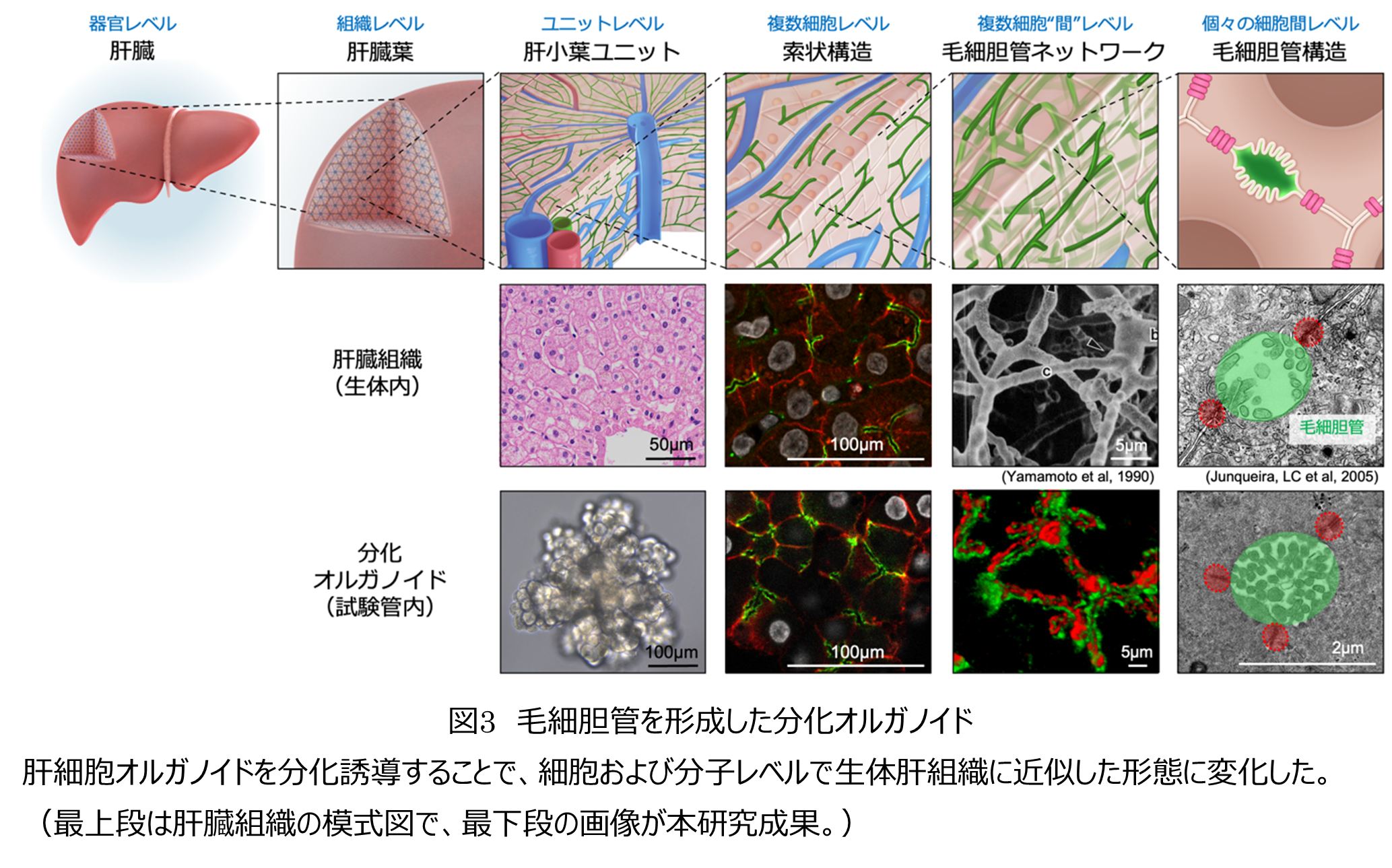

(2)肝細胞の分化による機能の発揮

増殖中の肝細胞オルガノイドは生体内の肝細胞とは異なる形態を持ちますが、増殖因子を除き、肝臓分化を促進するホルモンを投与することにより、肝細胞オルガノイドが成熟分化した肝細胞形態に変化し、生体内に近似した毛細胆管構造を形成しました(図3)。

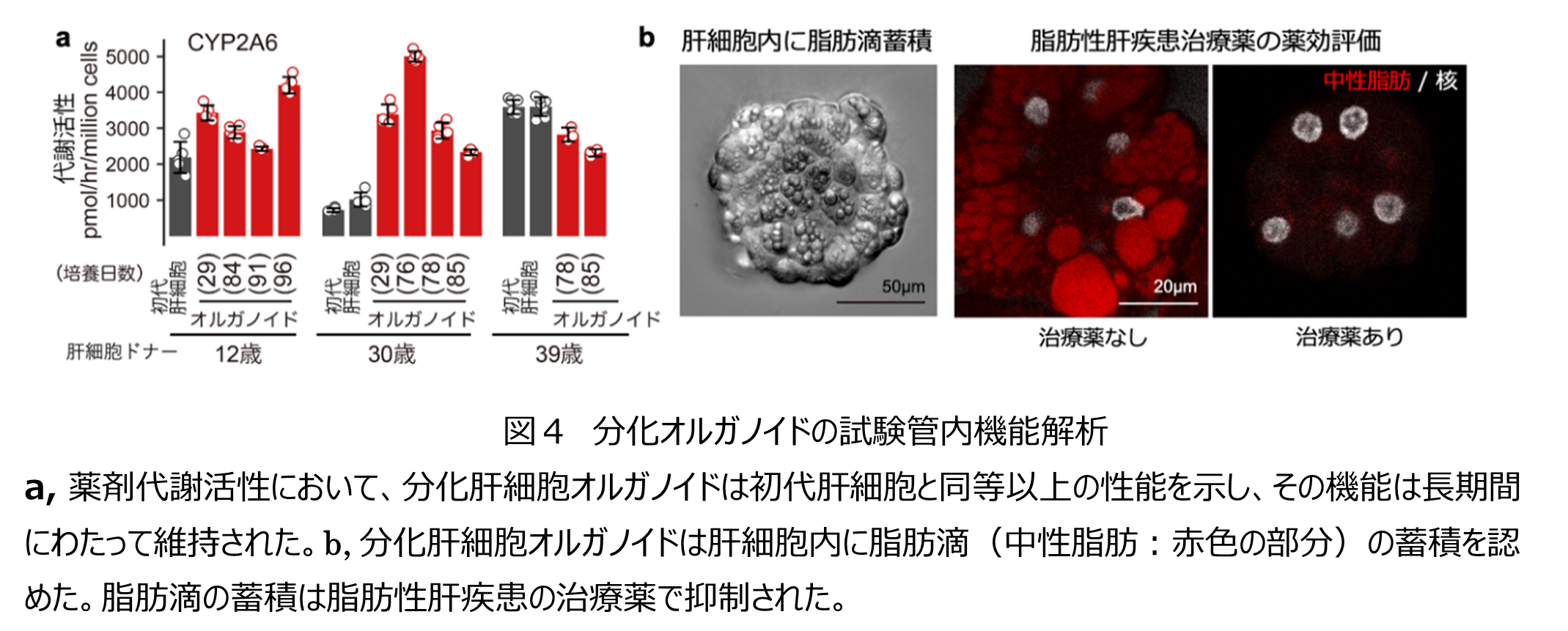

従来のヒトiPS細胞(注6)やヒト胎児肝細胞から作ったオルガノイドは成熟肝細胞の遺伝子発現が低く、肝細胞の機能形成が不十分であることが問題でした。一方、今回分化誘導した肝細胞オルガノイド(分化肝細胞オルガノイド)は、肝細胞機能に関わる遺伝子の発現が成人の肝細胞に近いレベルに到達していることがわかりました。また、分化肝細胞オルガノイドは、肝細胞特有の代謝機能としてブドウ糖や尿素、胆汁酸、コレステロールを生体内に匹敵するレベルで産生し、これらの機能は長期間増殖後でも再現されました。薬剤代謝酵素活性は、iPS細胞から作成した肝細胞では未熟でしたが、分化肝細胞オルガノイドは凍結ヒト初代肝細胞と同等の性能を示しました(図4a)。さらに、分化肝細胞オルガノイドには脂肪滴(中性脂肪)の蓄積があり、脂肪性肝疾患の治療薬の有効性も確認することができました(図4b)。脂肪性肝疾患の試験管内モデルとして、病態解明や治療薬の探索への活用が考えられます。

(3)肝不全に対する再生治療効果

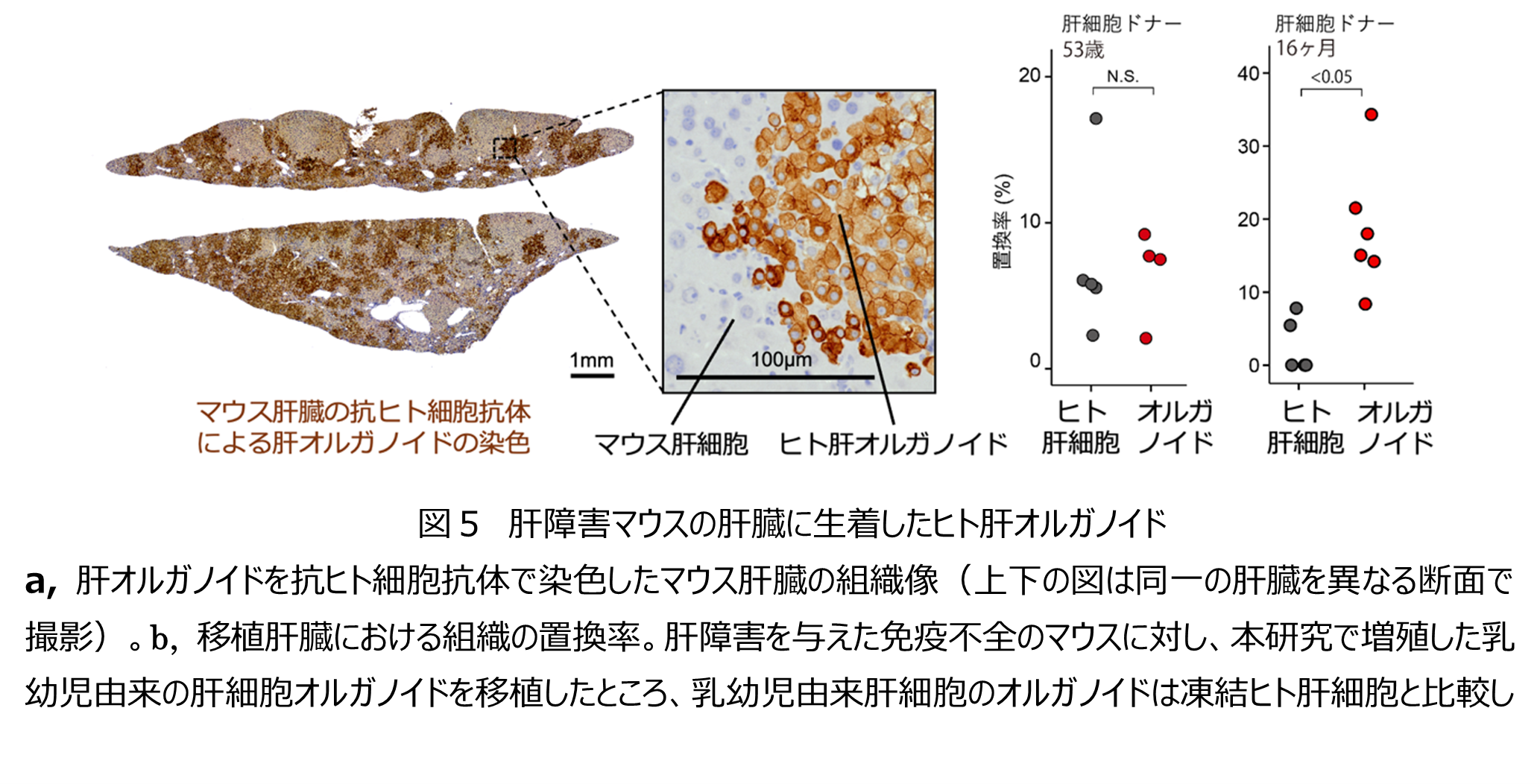

本研究チームは、肝細胞オルガノイドの肝不全に対する再生治療効果も調べました。ヒトの肝細胞を移植するために免疫不全のマウスに肝障害を与え、その後に肝細胞オルガノイドを移植しました。乳幼児由来の肝細胞オルガノイドは、1,000倍程度に増殖させた後でもマウスの肝臓に生着し、肝細胞を置き換えることがわかりました(図5)。一方、成人の肝細胞オルガノイドも生着はしますが、肝細胞の置き換えはごく一部にとどまりました。これは、成人の肝細胞は乳幼児肝細胞に比べて増殖能が低いことと関連すると考えられます。乳幼児由来の肝細胞は生着能が高く、肝細胞の機能も十分に発揮できることから、今後の再生医療への展開が期待されます。

(4)ゲノム編集による肝疾患モデルの開発

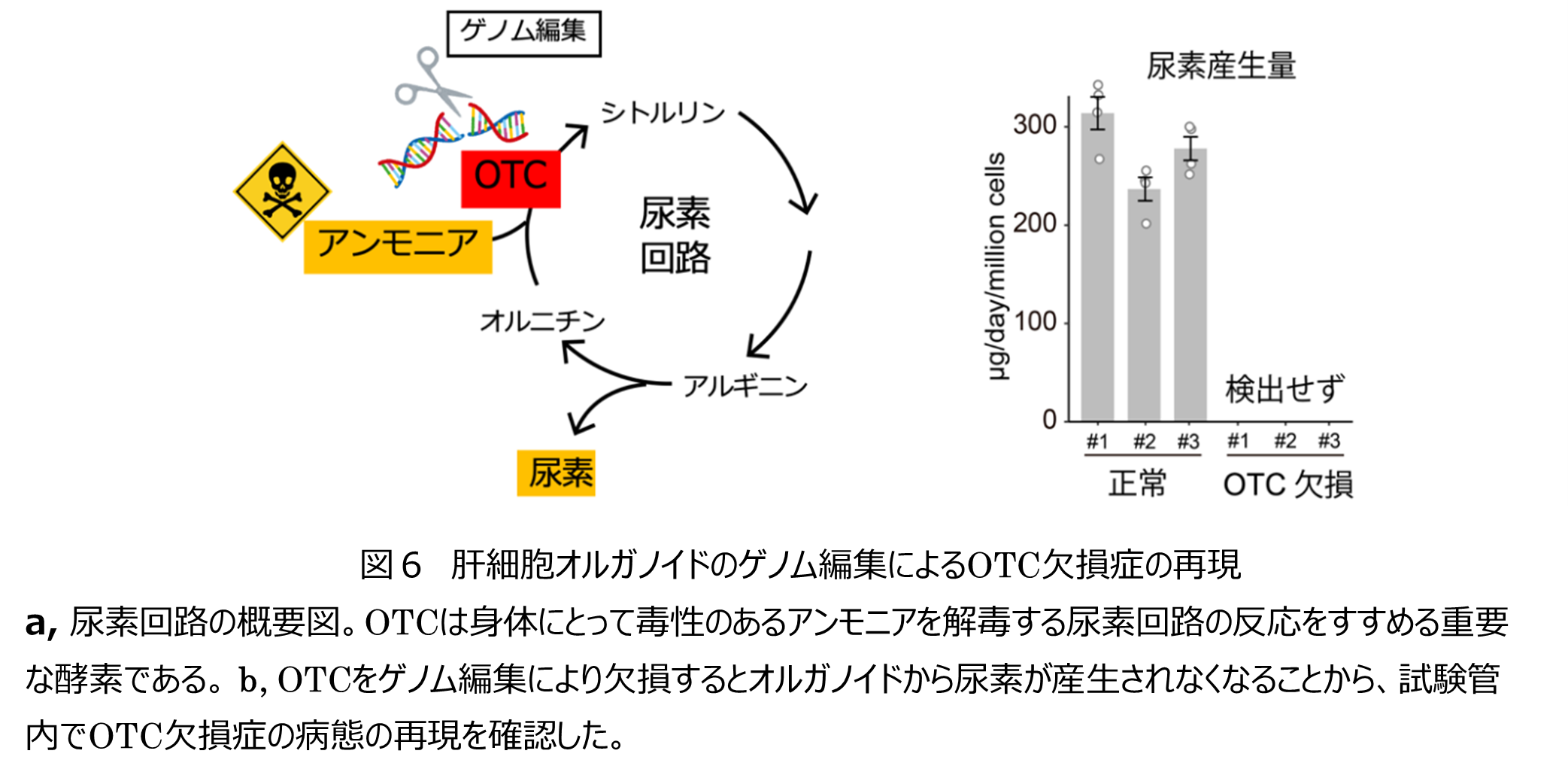

先天的な遺伝子変異によって生まれつき肝臓の機能が著しく障害され、肝移植以外に治療法のない患者さんがいます。このような肝疾患はまれであり、研究が十分に進んでいません。今回研究チームは、先天性代謝性疾患の一つであるOTC欠損症(注7)の肝細胞オルガノイドをゲノム編集(注8)により作成し、試験管内で遺伝的肝疾患の病態を再現することができました(図6)。これは肝細胞オルガノイドの安定増殖により実現した成果です。

以上の結果をまとめると、今回研究チームが新たに開発した肝細胞オルガノイドは高い増殖能と肝臓の各種代謝/分泌機能をあわせ持ち、遺伝子操作に対応しうる試験管内肝細胞モデルであることを示しました。さらに分化方法の開発により、試験管内で代謝機能の評価を可能とする試験法を確立しました。

3.社会的意義と波及効果

本研究成果は、基礎的な医学研究としての価値だけではなく、下記のような創薬研究や疾患研究への展開が期待されます。

・創薬研究の効率化とコスト削減

再産生可能な肝細胞オルガノイドは、創薬研究における動物実験の代替モデルとして、また従来の初代肝細胞を用いた研究に比べて効率的かつ経済的な利点を提供します。

・脂肪肝や代謝性疾患研究の進展

オルガノイド技術を用いることで、脂肪性肝疾患や先天代謝異常症などの試験管内疾患モデルをより精密に再現し、新たな治療法の開発に繋がることが期待されます。

・遺伝子治療や再生医療による治療法開発

肝不全や遺伝性肝疾患に対する新たな治療手段として、肝細胞オルガノイドを活用した再生医療への展開が期待されます。

4.特記事項

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 ERATO「佐藤オルガノイドデザインプロジェクト(JPMJER2303、研究代表者:佐藤 俊朗)」、日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業「新しい4次元モデルシステムを用いた腸管線維化疾患の病態解明(JP18gm1210001、研究代表者:佐藤 俊朗)」、日本学術振興会(JSPS科研費JP22H04995、JP20K17030、JP23K05742)、そしてJSR株式会社の支援によって行われました。

5.論文

・英文タイトル:Generation of human adult hepatocyte organoids with metabolic functions

・タイトル和訳:代謝機能を保持した成人肝細胞由来オルガノイドの確立

・著者名:五十嵐亮、小田真由美、岡田遼、矢野智樹、高橋シリラット、パストゥホフストラ、ヒルイヴァノフ、股野麻未、増田範生、戸ヶ崎和博、太田悠木、佐藤紗恵子、菱木貴子、末松誠、伊藤学、藤井正幸、佐藤俊朗

・掲載誌:Nature

・DOI:10.1038/s41586-025-08861-y

【用語解説】

(注1) オルガノイド:試験管内など生体外(in vitro)で、3次元的につくられた組織の構造体です。「ミニ臓器」とも呼ばれています。

(注2) 薬剤代謝機能:多くの薬剤は摂取後に血中に移行し、肝臓の酵素によって分解、体外に排出されます。この過程は代謝と呼ばれ、薬剤開発においては体内での代謝排泄過程を把握することが安全性上重要です。

(注3) メタボリック症候群:生活習慣病といわれる肥満症や、高血圧症、耐糖能障害(食後に吸収されて血管内に入った糖が利用されずに血管内に留まる状態)、脂質異常症などの危険因子が体内に集積する状態のことを言います。

(注4) サイトカイン:細胞から分泌される低分子のタンパク質で生理活性物質の総称です。細胞間の相互作用に関与しており、免疫や炎症の抑制、がん細胞への攻撃など多彩な役割を担っています。

(注5) オンコスタチンM:サイトカインファミリーのメンバーで、細胞増殖やサイトカイン産生を調節する役割を持っています。

(注6) iPS細胞:人工多能性幹細胞の略。iPS細胞は2006年に誕生した新しい多能性幹細胞で、再生医療を実現するために重要な役割を果たすことが期待されています。

(注7) OTC欠損症:身体にとって毒性があるアンモニアは肝臓の尿素回路で解毒されます。OTC(オルニチントランスカルバミラーゼ)欠損症は先天性代謝性疾患の一つであり、尿素回路のOTCという酵素の機能欠乏により、アンモニアが上昇し、脳症を引き起こします。肝移植が唯一の根治術です。

(注8) ゲノム編集:酵素を用いてDNAを構成する塩基配列の特定の配列を狙って切断して遺伝情報を書き換える技術です。この技術の発明に対して2020年に米国とドイツの研究者がノーベル化学賞を受賞しました。